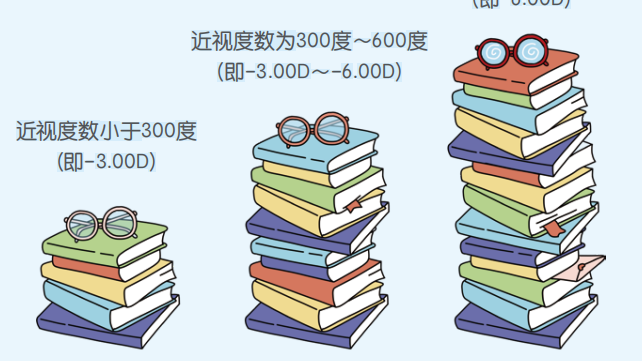

在近视问题日益普遍的当下,我们常常会听到“近视600度是一个重要的分界线”这样的说法。这究竟是为什么呢?

近视到病理性近视

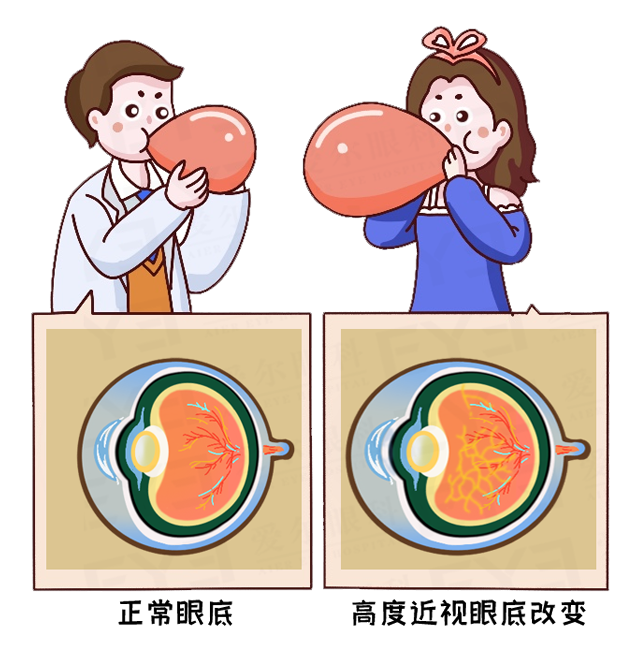

我们正常眼轴长度约为24mm,近视每增加200-300度,眼轴延长约1mm。

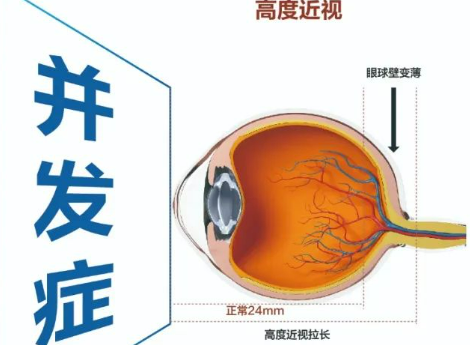

当近视达到600度时,眼轴长度≥26mm,视网膜、脉络膜会因持续牵拉而变薄,进而从“单纯性近视”进展为“病理性近视”,眼底病变风险进入高危阶段。

600度以上面临的健康风险

与中低度近视群体相较而言,600度以上近视人群处于一个眼部病变风险显著升高的病理状态,多种眼部疾病的发病概率明显上升。

█

青光眼

青光眼作为一种以视神经萎缩和视野缺损为主要特征的不可逆性致盲眼病,高度近视患者罹患青光眼的风险较中低度近视人群高出近 50%。这主要是由于高度近视导致的眼球解剖结构改变,如眼轴延长、前房深度变化等,可能影响房水循环动力学,进而引起眼内压升高,而长期的高眼压状态是青光眼发生发展的重要危险因素,可逐步损害视神经纤维,导致视神经萎缩和视野进行性缩小。

█

白内障

白内障作为常见的致盲性眼病,其发生与晶状体代谢紊乱导致晶状体蛋白质变性而发生混浊密切相关。高度近视人群由于眼球的特殊生理改,可能对晶状体的营养供应和代谢环境产生不利影响。相关临床研究数据显示,高度近视患者需要进行白内障手术的可能性比中低度近视者高出 17%。

█

视网膜脱离

视网膜脱离是高度近视最为严重且常见的并发症之一。高度近视患者的眼球因眼轴过度伸长,导致视网膜被拉伸变薄,其周边部视网膜常出现变性区,这些变性区域的视网膜组织结构脆弱,易于发生裂孔。一旦视网膜出现裂孔,液化的玻璃体可通过裂孔进入视网膜下,导致视网膜神经上皮层与色素上皮层分离,即发生视网膜脱离。临床研究表明,高度近视人群发生视网膜脱离的风险是中低度近视者的 5 - 6 倍。

失明作为高度近视可能引发的最极端、最严重的后果,是上述多种眼部病变持续进展、相互作用的最终结局。因此,高度近视人群应充分认识到自身眼部病变的高风险性,定期进行全面的眼部检查,包括眼压测量、眼底照相等,以便早期发现眼部病变的迹象,及时采取有效的干预措施,延缓病情进展,降低失明的发生风险。

打响“600度保卫战”

对于那些已经近视,但还没发展到600度的小朋友来说,延缓近视进展显得尤为重要。除了要科学用眼,目前已知的能够有效控制近视发展的手段主要有以下几种:

角膜塑形镜(OK镜)

角膜塑形镜是一项成熟可靠的光学干预技术,也是目前临床应用于近视控制的最有效的干预方法之一。

通过夜间配戴后压平中央角膜,在周边角膜形成离焦环,从而在改善白天裸眼视力的同时通过离焦作用控制近视度数以及眼轴的增长。

多焦点软性角膜接触镜

是一种白天配戴的隐形眼镜,科学研究表明多焦点软性角膜接触镜能有效延缓近视度数及眼轴的增长,屈光度进展减缓0.2~0.3 D/年,眼轴增长减缓0.1 mm/年。

离焦眼镜

离焦框架镜类似传统框架眼镜,通过周边离焦设计的镜片在在保证中心视力清楚的同时能通过周边离焦设计很好地控制近视/眼轴增长。

户外活动

阳光可以刺激视网膜多巴胺分泌,通过信号通路抑制巩膜成纤维细胞活性,减缓眼轴增长。

多项队列研究证实,每日户外活动≥2小时可使近视发生率降低50%,已近视儿童进展速度减缓30%-40%。

儿童近视进行早期干预可显著降低高度近视风险。家长应避免单一手段依赖,结合孩子年龄、近视程度及依从性制定个性化方案,并定期与眼科医生沟通调整防控策略。